京都研修2

ブログ

京都研修2日目。

堀川五条にある、聚楽会館で「京壁 向上訓練」が行われました。

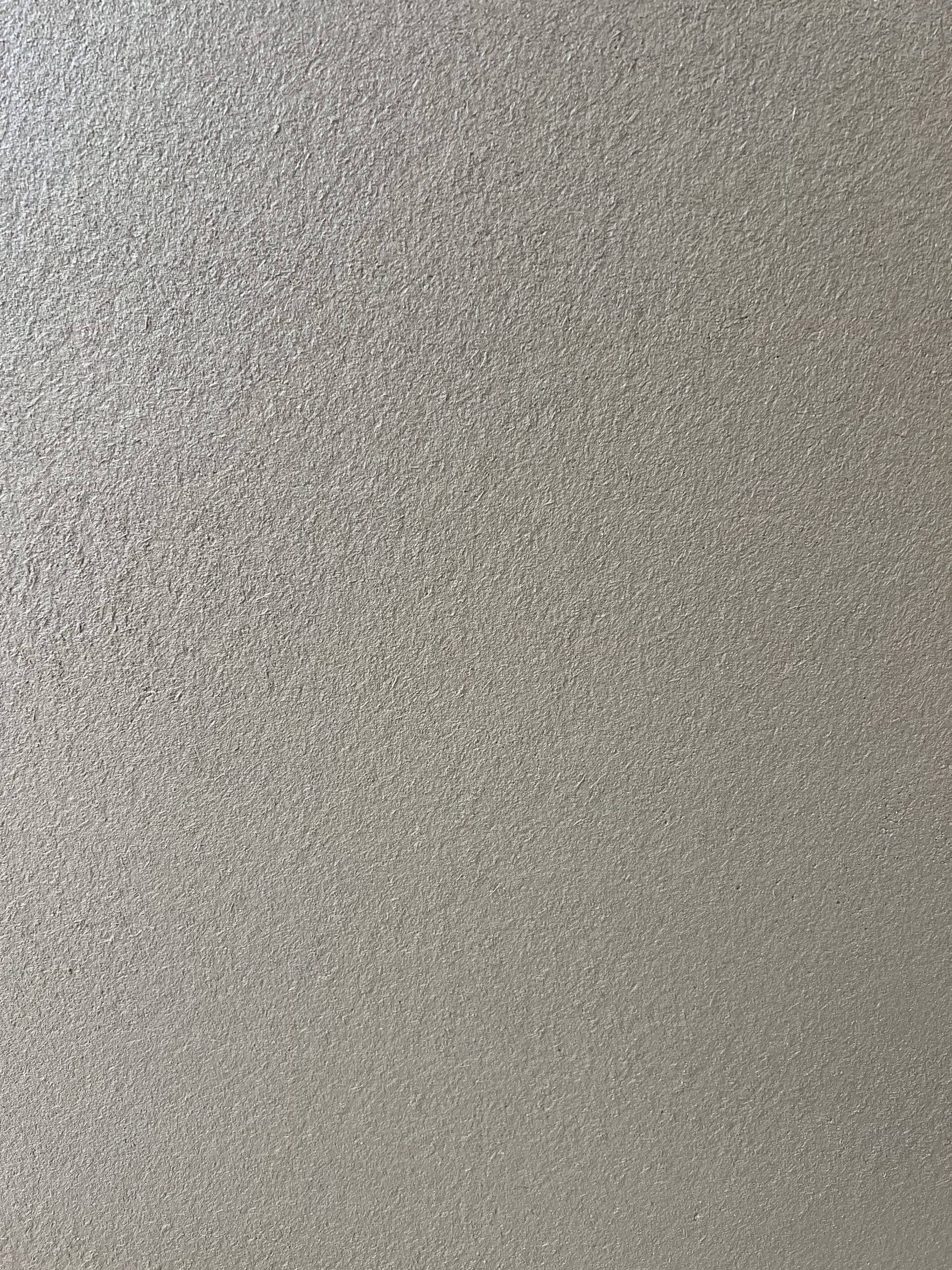

今回の課題、「水ごね仕上」。

良品な粘土質の色土とみじん砂・みじん苆を適量に混ぜ合わせ、糊は入れず厚み1分位で塗付、水が引かない内に波が立たない様に撫できる、非常に技術のいる仕上げです。

年月と共に締まり、何十年と寿命があり内外部に使用出来ます。

粘土質の土で代表的なものが「聚楽土」。

歴史的に振り返りますと、天正14年(1586年)豊臣秀吉が天下統一直前に京都西陣に、華麗な城郭風の邸宅「聚楽第」を作りしました。

この聚楽第の跡地付近から産出された良質な粘りのある土を「本聚楽土」といいます。

趣があり非常に美しく、茶の湯を大成した千利休が築いた茶室、国宝指定「待庵」にも使われてあり、

その他にも歴史的建造物に多く使われております。

時と共に変化し、錆が発生して「侘び寂び」を感じられます。

聚楽土は一部の聚楽第跡地からしか取れない貴重なものであります。

現状、流通している聚楽土は京都で採取される土で似せて製造されたもの。

今回の聚楽会の講習では、年代物の「本物の聚楽土」と京都の存在していた土蔵を解いた壁土(聚楽古土)を再生して、行われました。

今回も講師は、中須さん、原さん、高畠さん。

材料の種類、特性、仕込み方法、土に対する考え方、京左官のノウハウに触れ、自らの認識と照らし合わせていきます。

毎回違う発見とこれまで培った考えを再認識しながらの材料仕込みの時間が大変有意義であります。

材料仕込・座学を終えて実技へと移ります。

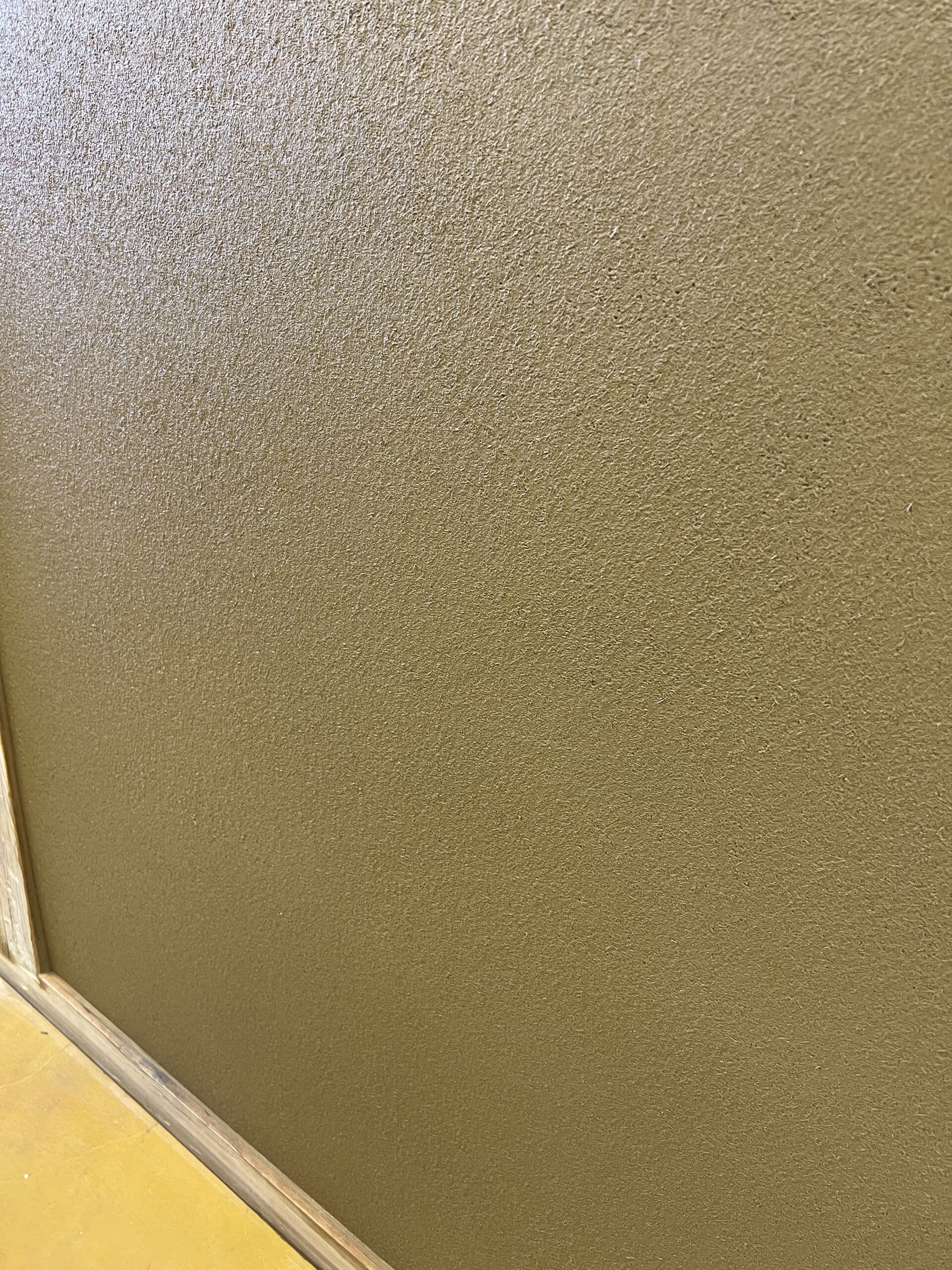

向かう壁は、土壁下地。

水引きとの駆け引きが重要です。

手順として、下擦り・共塵・中塗り・際擦り・上塗り・仕上塗り・水撫で。

使用する鏝は、地金2寸・6寸・7寸。

最後の仕上鏝は、本焼き 水鏝。

厚みのある鏝で、少し中窪みになっています。

大変、貴重な鏝で私も3丁保有しています。

鏝の重みを利用して、刃口を寝かせ、力を入れずゆっくりと鏝を進めます。

壁が平面でないと、綺麗に撫で切ることが出来ません。

土尼を上げ、苆を捻じ伏せ、肌を揃える。

精神を整え、無心で向き合う2日間は、学び多き「ひと時」でした。

今回の講習で得た「学び」を持ち帰り、社員と共有して技術向上に繋げて行きます。